Le blog du Muséum

Interview de Denis Duboscq, taxidermiste

Le 31 mars 2025 par Cléa Hameury

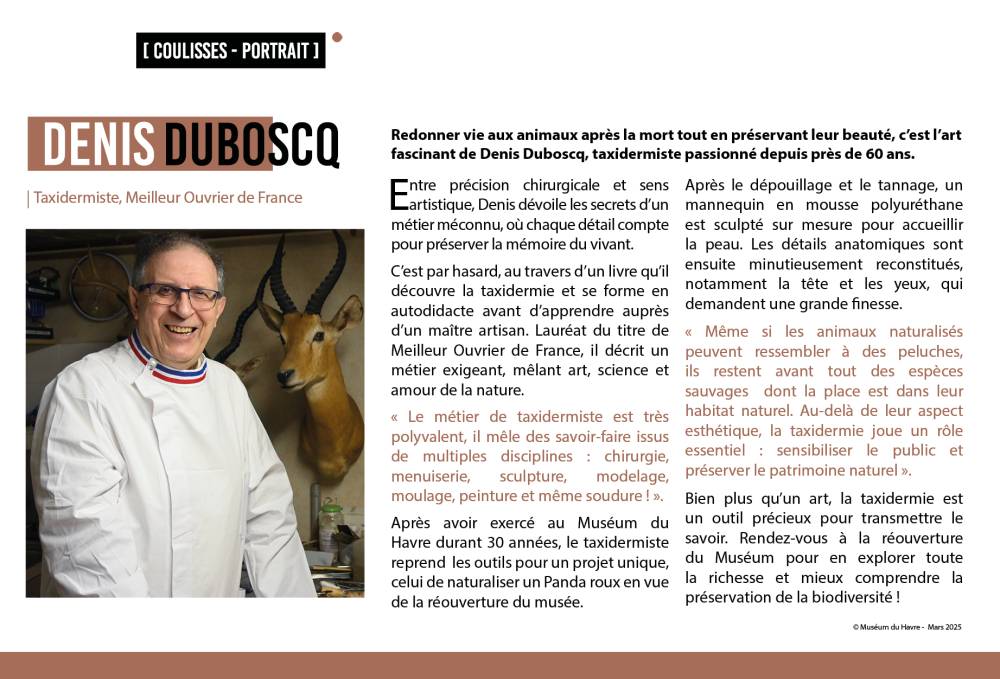

Redonner vie aux animaux après la mort, c’est l’art fascinant de Denis Duboscq, taxidermiste passionné depuis près de 60 ans. Entre précision chirurgicale et sens artistique, il dévoile les secrets d’un métier méconnu, où chaque détail compte pour préserver la mémoire du vivant. Découvrez son parcours, son savoir-faire et la restauration minutieuse d’un Panda roux.

L'interview complète

Cléa Hameury (Muséum du Havre) : Bonjour Denis, tu es taxidermiste et Meilleur Ouvrier de France. Tu as travaillé pendant de longues années au Muséum du Havre pour embellir les collections, peux-tu nous en dire un peu plus sur toi ainsi que sur ton métier ?

Denis Duboscq : Cela fait maintenant un peu plus de 59 ans que je pratique le métier, j’ai commencé très jeune à l'âge de 10 ans. J'ai d’abord commencé en tant qu’artisan indépendant puis j’ai travaillé au Muséum pendant une trentaine d'années. Aujourd’hui je suis à la retraite mais je poursuis toujours ma passion. Et… Même si je commence à avoir fait à peu près le tour, j’en apprend encore… je n’ai pas encore fait toutes les espèces ! (Rires)

C-H : Peux-tu nous expliquer en quoi consiste précisément ton travail ?

D-D : Mon métier vise à redonner vie à des animaux morts. Mais le métier de taxidermiste ne se limite pas seulement à cet aspect. Il peut y avoir aussi toute une dimension scientifique. Des taxidermistes, notamment dans les musées, peuvent naturaliser des espèces pour la recherche. Ils préservent les peaux, les plumes, les poils… Ils vont même naturaliser des animaux dans des positions parfois assez peu naturelles pour permettre aux chercheurs de mesurer plus facilement la longueur des ailes, des pattes, des becs… On conserve d’ailleurs généralement ces taxidermies dans des tiroirs, les unes à côté des autres pour faciliter la comparaison entre les différentes espèces, leurs coloris, leur provenance, leur sexe ou même leur bec.

C-H : C’est un métier peu courant. Qu’est-ce qui t’a amené à choisir cette voie ?

D-D : C'est un peu tombé sur moi ! Enfant, je m’intéressais beaucoup à la médecine, je lisais beaucoup. Un jour dans une bibliothèque, je suis tombé sur un livre qui s’appelait « L’art de la taxidermie au XXème siècle ». Je l’ai pris, je l’ai lu en une nuit et le lendemain je commençais la taxidermie. Depuis, je n’ai jamais su m’arrêter ! (Rires)

Au début, bien évidemment les résultats n’étaient pas probants. Ma première taxidermie était un Geai des chênes. Un désastre, l'oiseau ne tenait même pas debout ! (Rires) Mais… de fil en aiguille, j’ai appris de nouvelles techniques, de nouvelles façons de faire et j’ai ainsi pu m’améliorer.

C-H : As-tu suivi une formation ?

D-D : À l’époque, il n’y avait aucune école ou formation. Vers 16 ans j'ai eu la chance de rencontrer Monsieur Pierre AUGÉ, un taxidermiste dans le Loir-et-Cher. C’est lui qui m’a mis le pied à l’étrier en m’apprenant les techniques modernes. Il a été l’un des premiers à importer l’usage des mannequins préfabriqués.

C-H : Je vois que tu portes un col tricolore, peux-tu nous en parler ?

D-D : Il s'agit du col des Meilleurs Ouvriers de France. C’est un titre très difficile à avoir et qui demande beaucoup de rigueur. Nous devions arriver à 18/20 de moyenne et ce, sur 11 pièces différentes. J'ai dû passer le concours quatre fois avant de l’obtenir ! C’est avant tout un titre honorifique et une marque de reconnaissance de nos pairs, mais il peut aussi contribuer au développement de la clientèle des artisans.

C-H : Peux-tu nous expliquer les étapes à suivre pour réaliser une taxidermie ?

D-D : La toute première étape consiste à récupérer l’animal. Les animaux peuvent provenir soit directement de zoos où ils meurent généralement de vieillesse ou de maladie, soit de saisies douanières où l’on récupère plutôt des peaux. Contrairement à l’idée que l’on se fait, les taxidermistes ne tuent pas d’animaux, ils récupèrent uniquement leur dépouille. Le fait de récupérer l’animal « entier » permet d’observer son allure et d’avoir déjà un aperçu du rendu vers lequel on doit se rapprocher. Avec seulement une peau, cela devient tout de suite plus compliqué. J’utilise alors des photos animalières pour bien saisir toutes les spécificités de l’animal : son regard, sa posture, sa morphologie…

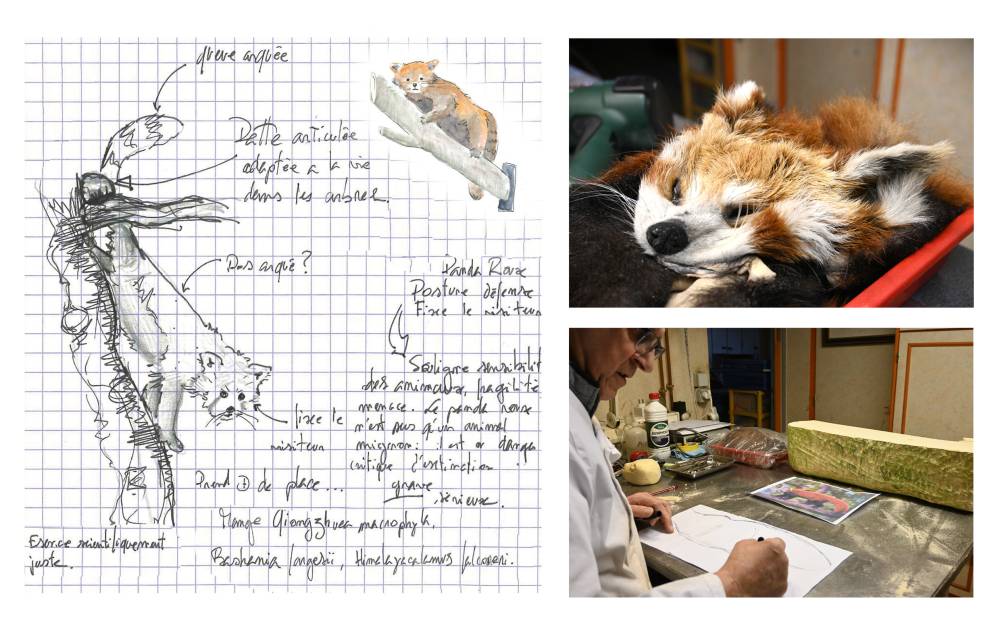

C’est aussi à cette étape que l’on réfléchit à la position que l’on souhaite lui donner car elle va impacter toute la fabrication. En concertation avec le musée, un chargé de collection, un chasseur ou tout autre particulier, on définit donc le résultat souhaité. Sur quel support sera-t-il ? Sera-t-il assis, debout, couché ? Calme, agressif… ? Le but est de trouver le juste équilibre entre une position qui soit, esthétique, scientifique et naturelle.

En ce moment je travaille sur un Panda roux pour le futur Muséum. Baptiste, le chargé des collections Sciences de la vie, avait fait au préalable un croquis du panda tel qu'il l'imaginait dans l'exposition.

(1) Récupération de la dépouille, recherche et croquis de la future posture

Une fois l’animal récupéré et la posture choisie, on s’occupe ensuite de le dépouiller. C’est-à-dire qu’on va lui prélever la peau et la préserver afin qu’elle ne pourrisse pas. C’est quelque chose de très précis et de chirurgical. Cette étape doit être faite proprement dans la perspective où il faudra tout recoudre après !

Le cuir est tanné : on déshydrate la peau et on la fixe avec des agents chimiques pour la rendre imputrescible et résistante. Le tannage d’une peau de mammifère ou d’oiseau peut demander plusieurs heures voire plusieurs semaines de travail ! Pour un mammifère « classique » comme un renard par exemple, il faut compter environ 7 couches d’huile et 48 heures de séchage entre chaque couche.

Ensuite viennent les mensurations. On mesure chaque partie du corps pour les reporter sur le futur mannequin qui accueillera la peau. Si nous ne disposons que d’une peau, on peut par exemple à partir du crâne, recalculer la longueur du corps, du bassin, du fémur, ou encore du tibia. Il existe des formules prédéfinies : la longueur du tibia-péroné est égale à une fois et demie la longueur du tarse ou encore le fémur est exactement égal la longueur du tibia-péroné… Ces mesures restent approximatives, il faut parfois les ajuster en fonction de l’individu. Comme pour les êtres humains, les spécimens sont tous différents. On peut donc avoir des animaux avec des grandes pattes, d’autres avec des pattes plus courtes… La taxidermie, c’est du sur-mesure !

(2) Calculs et mesures des membres pour la réalisation du Panda roux

Une fois les mesures faites et pendant que le cuir travaille, je réalise ensuite le mannequin. Pour ma part, j’utilise de la mousse polyuréthane. Cette matière est plus résistante et plus facile à travailler que les anciennes structures faites de bois et de paille. Comme un sculpteur, on sculpte le corps de l’animal directement dans la matière, qu’on peut scier, tailler, modeler…

Pour le corps du panda, j’ai dessiné un gabarit en papier de façon à pouvoir le reporter sur un bloc de mousse. Ensuite on le taille un peu comme si on sculptait un gros morceau de marbre sauf que la mousse c’est quand même nettement plus facile ! Avec une râpe, du papier de verre, des couteaux… on diminue les volumes et on se rapproche petit à petit de la forme de l’animal

(3) Taille du corps dans un bloc de mousse polyuréthane

C-H : De bois et de paille ? C’est pour cette raison qu’on utilisait le terme d' « animaux empaillés" ?

D-D : Oui tout à fait ! Maintenant les techniques ont bien changé, la mousse a remplacé la paille. Le terme exact est donc « animaux naturalisés ». Il existe aussi une vaste gamme de formes pré-moulées qui offrent une variété de grandeurs, de postures et surtout… un gain de temps considérable ! Lorsque j'étais artisan, il m’est arrivé une année de faire une centaine de fouines et 70 têtes de chevreuil. Ce rendement n’aurait pas été possible sans moule.

Pour le Panda roux je n’avais pas de moule. Le corps de l’animal et la tête ont été sculptés dans un bloc de mousse tandis que les pattes ont été réalisées à l’ancienne, avec du fil de fer et de la fibre. Les pattes ont été ensuite fixées au corps ce qui permet de les positionner plus facilement sur son support, à savoir une branche de cèdre.

C-H : Du fil de fer en guise de squelette ?

D-D : C'est un peu ça ! Le fil de fer permet de maintenir la structure et la position de l’animal. Les tiges sont pliées aux articulations selon les mensurations puis enrobées de fibres de chanvre. Ce sont elles qui vont redonner l’épaisseur des os. Ensuite pour recréer l’aspect des muscles, on y fixe à l’aide de fils, de la fibre de bois. On réalise d’abord la silhouette de la patte puis on affine les volumes aux niveaux des genoux, des pattes, des omoplates et de toute la musculature. Cela demande certaines connaissances en anatomie, surtout lorsqu’on reçoit uniquement la peau, comme c’est le cas ici.

(4) Réalisation des pattes à l'aide de fils de fer et de fibres

C-H : Les techniques sont-elles identiques pour le corps et la tête ?

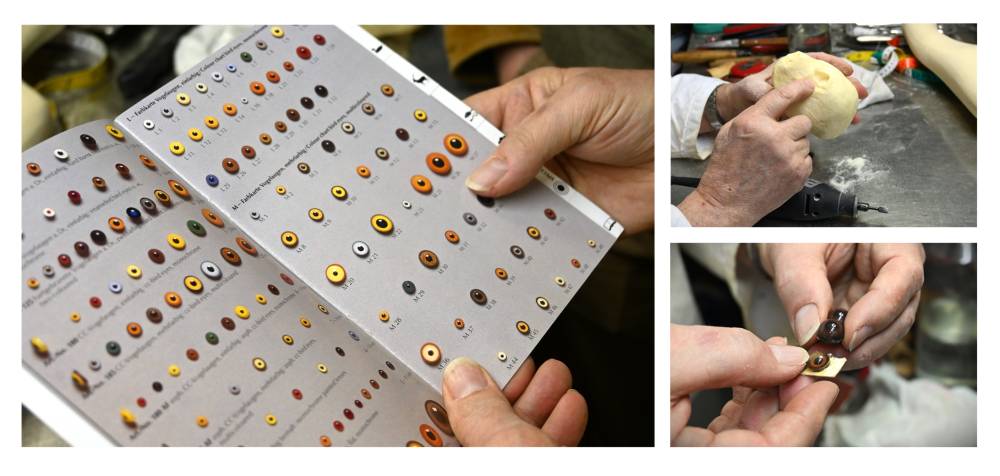

D-D : Pas tout à fait. Pour la tête du panda, j'ai réalisé un moulage à partir de l'empreinte de son crâne. On récupère ainsi une tête en mousse très réaliste que l'on réajuste si besoin, notamment pour reconstituer certains muscles.

Puis c'est au tour des yeux, j’ai toujours été très exigent car si on ne met pas la bonne couleur, la bonne nuance, le bon diamètre ou le bon aspect, cela peut tout gâcher ! On sélectionne ceux qui se rapprochent le plus de la réalité. Il en existe de toutes sortes ! Des yeux avec des pupilles rondes, ovales, dilatées ou encore fendues… Les plus réalistes et les plus jolis sont ceux en cristal. Le seul souci est qu’ils coutent très cher puisqu’ils sont fabriqués un à un à la main par des artisans. Chaque détail est peint : iris, reflets, veines... C’est beaucoup de travail et de technique ! Ces artisans travaillent d'ailleurs à l’envers : ils peignent avec l’œil creux face à eux et mettent un miroir de l'autre côté pour voir le rendu en temps réel.

(5) Réalisation de la tête : modelage du crâne et sélection des yeux

Viennent ensuite les oreilles. Pour cette étape, je prends leur contour directement sur le cartilage de l'animal que je reporte sur du plastique thermoformable. Après quoi, je le découpe et le fait chauffer à l’aide d’un thermodécapeur. Le plastique devient malléable. On le dépose alors sur un moule dont il va prendre la forme avant de le coller directement à l’intérieur de la peau. Pour recréer les parties manquantes comme les naseaux ou encore les lèvres, j'utilise du mastic d’époxy. C’est un matériau malléable qui durci en une à deux heures. Comme de la pâte à modeler, on le façonne et on lui donne la forme souhaitée.

(6) Réalisation de la tête : oreilles, modelage du museau, fixation des yeux

C-H : Une fois le mannequin prêt, tu enfiles un peu la peau comme une chaussette ?

D-D : Un peu oui ! (Rires) Une fois le mannequin prêt, j'essaye et j'enfile plusieurs fois la peau. Si besoin, je retaille ou rajoute de la mousse, je réajuste les muscles avec de la fibre et ce, jusqu'à ce qu'on arrive au bon rendu. Une fois les ajustements faits, la peau est collée sur la mousse et cousue au niveau des incisions. Les points se font de l'intérieur vers l'extérieur afin qu'ils restent discrets. L'avantage avec le panda, c'est que ses longs poils camouflent toutes les coutures !

Enfin, la dernière étape : les finitions ! On fixe l'animal sur son support et on lui redonne les teintes naturelles qui auraient disparues. En l’occurrence pour le panda, je l'ai fixé sur une branche de Cèdre de l'Himalaya récupérée à l'arboretum de Montgeon. Quant à sa fourrure, celle-ci a été dégraissée et soufflée pour lui redonner un peu de brillance et de volume.

(7) Montage sur socle

C-H : Cela demande énormément de travail et de techniques différentes ! Qu’est ce qui t’attire le plus dans tout ça ?

D-D : En premier, c’est le côté un peu chirurgie. Il faut dépouiller un animal, utiliser toutes sortes d’outils, de bistouris, de pinces... Sauf qu’à la différence de la chirurgie c’est qu’ici il y a moins de risques pour l’animal puisqu’il est… déjà mort. Donc si je me trompe, c’est moins grave ! (Rires) Il y a aussi tout le côté artistique et créatif, où l'on doit garder en tête d'être le plus réaliste possible. Quelque part, on immortalise un peu un animal qui était voué à disparaitre. Enfin, il y a aussi toute la dimension « connaissance de l’animal », car avant d’être taxidermiste on est aussi avant tout naturaliste. On aime la nature et observer les animaux.

C-H : Quels types d’animaux prépares-tu le plus souvent ?

D-D : Avant de travailler pour le Muséum, ma clientèle était principalement des chasseurs. Je naturalisais en grande partie des trophées de chasse de fouines, de renards, de chevreuils ou encore de sangliers. Au Muséum, les animaux provenaient de pays très différents. J’ai pris beaucoup de plaisir à réaliser des espèces que je n’avais pas eu l’habitude de faire. Je suis passé par tous les spécimens du lion à la pie en passant par le rhinocéros ! Mais majoritairement, j'ai réalisé beaucoup de rapaces et de canards pour reconstituer des paysages Normands.

C-H : Quels sont les outils que tu utilises le plus fréquemment ?

D-D : Cela dépend de la taille de l’animal. Plus on travaille sur un animal de petite taille, plus il va falloir être précis et plus on va tendre vers du matériel chirurgical. À l’inverse, plus l’animal est imposant, plus on va plus se rapprocher vers des outils de boucher tels que de gros couteaux. Le métier de taxidermiste se rapproche de nombreuses professions ! La chirurgie, la menuiserie, la sculpture, le modelage, le moulage, la peinture, la soudure ou même encore la forge ! (Rires) J’ai rencontré beaucoup de collègues, ils m’ont appris leurs techniques que j’ai réadapté à ma profession.

(8) Table et outils du taxidermiste

C-H : La soudure et la forge ?

D-D : La soudure pour réaliser parfois des structures métalliques ou encore pour créer certains outils très spécifiques. Par exemple, j’ai rencontré un soudeur pour réaliser un outil me permettant de démonter une patte d’hippopotame. Chose que je n’aurais jamais pu faire avec les outils traditionnels de taxidermie. J’ai aussi demandé un jour à un ami coiffeur ses conseils et ses ciseaux sculpteurs pour coiffer les poils récalcitrants d’un chien ! (Rires) Il faut être très polyvalent, bricoleur et ingénieux !

Sur un Grand Tétras, je devais reconstituer ses caroncules, sortes d'excroissances charnues au-dessus des yeux. Je ne savais pas comment m’y prendre car c’est un peu particulier. J’ai essayé avec de la cire mais ce n’était pas concluant. Le soir je rejoignais un ami qui nettoyait sa pipe avec un cure pipe de couleur rouge, de la même couleur que les caroncules. Je lui ai demandé de m’en donner, je les ai taillés, collés et ça m’a donné exactement la même texture. Du bricolage !

C-H : Y-a-t-il des spécimens particulièrement difficiles à traiter ? Pourquoi ?

D-D : Ah…oui ! Les pigeons ramiers, les tourterelles ou encore les bécasses. Leurs plumes ne tiennent pas sur la peau qui peut parfois être aussi fine que du papier à cigarette ! Dès qu’on dépouille un animal, quel qu’il soit, on commence à avoir les mains un peu humides ou graisseuses, et chez ces oiseaux, les plumes se collent et se détachent très facilement. Toute plume en moins se voit, c’est un calvaire ! Et…forcément, dès qu’il y a un trou il faut le recoudre. Les premières bécasses qu’un taxidermiste fait volent généralement à travers la pièce ! (Rires)

Les canards aussi sont assez difficiles. Ils sont très gras, on passe donc beaucoup de temps à le dégraisser, on en met partout… Et lorsqu’on le dégraisse, on augmente inévitablement la surface de sa peau. Le risque est donc que si on le fait à la méthode ancienne, qu’on le bourre trop, il devient un gros « sac ». Chez les félins aussi, leur peau est très élastique. On est obligé de leur en enlever un peu.

C-H : Y a t-il une espèce que tu rêverais de travailler ?

D-D : Un primate, pour la complexité de sa physionomie. Le faciès et la musculature sont très intéressants, ils se rapprochent beaucoup des êtres-humains.

C-H : Comment vois-tu l’avenir de la profession ?

D-D : Aujourd’hui il existe un seul diplôme qui se prépare en apprentissage, un CAP qui est malheureusement en perdition. En 1986, nous devions être environ 3 000 taxidermistes en France. À l’heure actuelle, nous ne sommes plus que 90. D’une part parce que la taxidermie devient démodée mais aussi parce que la profession devient de plus en plus difficile à pratiquer. Par exemple, d’un point de vue législation, la liste des animaux naturalisables est de plus en plus stricte. Pour en vivre cela devient presque impossible. En France si rien ne change, la profession risque de se perdre.

C-H : Pour terminer cette interview Denis, quel message espères-tu transmettre à travers ton travail ?

D-D : Au sein des expositions, je cherche à faire comprendre au public que même si parfois les animaux peuvent paraître doux et gentils, avec des allures de peluche, ces animaux restent sauvages et doivent avant tout vivre dans leur milieu naturel. Au-delà de leur aspect esthétique, ces animaux naturalisés peuvent éveiller les consciences et continuer d'exister aux yeux du public, bien au-delà des zoos.

C-H : Merci Denis pour ces précieux échanges !

Mars 2025

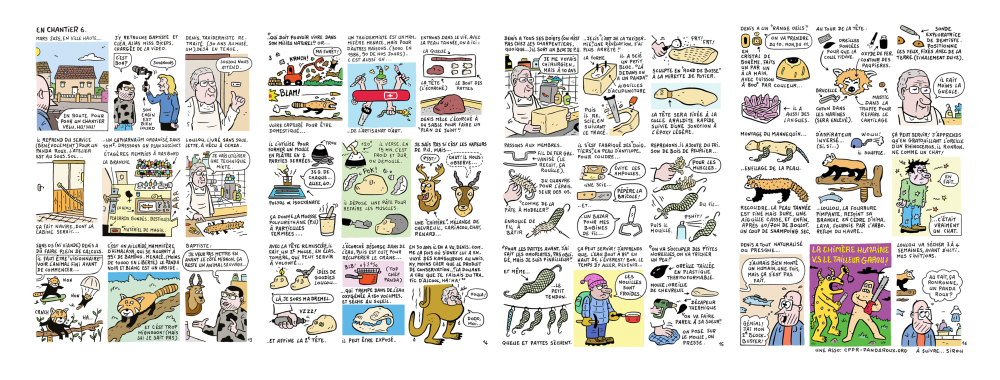

Le métier de taxidermiste en planches dessinées !

Quatre planches pleines d’humour signées SIROU pour découvrir les coulisses de la taxidermie. On vous emmène dans l'atelier de Denis Duboscq suivre la naissance surprenante d’un panda roux, entre scalpel, bouts de mousse et précision millimétrée ! C'est par ici !

En savoir +

Commentaires

Ajouter un commentaire

Vous accueille du mardi au dimanche

10h - 12h / 14h - 18h

Fermé le jeudi matin et le lundi

Place du vieux Marché, 76600 Le Havre

Téléphone : 02 35 41 37 28

Courriel : museum@lehavre.fr

Gardez

le contact

inscrivez-vous à a newsletter